沿革(地球物理学教室)

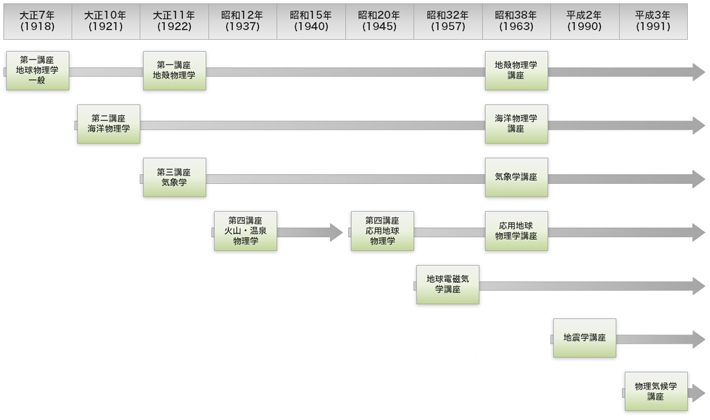

京都大学における地球物理学の研究は、大正 7(1918)年 6月に物理学科に開設された「地球物理学一般」講座(岡崎奨学資金による)に遡ることができる。大正 9(1920)年 5月には、その地球物理学の講座と宇宙物理学の講座が、物理学科から分離独立して宇宙物理学地球物理学科となり、その後、その年度内に地球物理学科が創設された。大正10(1921)年 4月には、地球物理学科は「地球物理学第二」講座を増設するとともに、独立した学科として学生を受け入れ始めた。当時は 2講座であったが、表1 に掲げるような推移をたどって、平成 3(1991)年 4月には7講座にまで拡大した。なお、地球物理学科を含む理学部のすべての学科は、大学院重点化に伴って平成 6(1994)年 3月には廃止され、理学科に統合されている。

表1

地球物理学科の教育および研究の施設としては、明治42(1909)年に日本震災予防調査会より移管されて、上賀茂地学観測所が開設されたのをはじめとして、表2 のとおり設置と改廃をたどった。

地球物理学科の建物は、創設当初から約30数年間は本部構内(西南隅)にあったが、昭和32(1957)年になって、北部構内に数学教室と双翼をなす形で地球物理学教室が新築された。さらに、昭和55(1980)年には、理学部4号館に移った。その後の講座の増設に伴って、一部分は理学部 1号館に分散していたが、平成 5(1993)年に 2講座が理学部 2号館にはいった。そして耐震化工事を終えた平成21(2009)年には、理学部1号館に移動した。これにより、地球惑星科学専攻を構成する地球物理学教室、地質学鉱物学教室、地球熱学研究施設、地磁気世界資料解析センターが同じ建物に同居することとなり、地球惑星科学の融合研究のさらなる発展の素地ができあがった。

旧制の理学部地球物理学科では、大正11(1920)年から昭和28(1953)年までに 179名が卒業している。また、新制の理学部地球物理学科では、昭和28(1953) 年から平成 6(1994)年までに677名が卒業または「主として地球物理学を修め」ている。

大学院理学研究科地球物理学専攻は、昭和28(1953)年 4月に発足した。平成 6(1994)年 3月末までの修士課程の終了者(理学修士授与者)は414名、博士課程の単位取得および研究指導認定者は167名である。なお、平成 6年 (1994)年 7月末までに理学博士の学位を授与された者の数は、課程博士72名および論文博士117名である。

平成 6(1994)年には、大学院重点化に伴い、従来の地球物理学専攻と地質学鉱物学専攻は整理統合して地球惑星科学専攻に改組され、その学生定員は、修士課程64名および博士課程31名となった。その後見直しが行われ、現在(令和5年度)では修士課程50名(地球物理学分野33名)および博士課程25名(地球物理学分野19名)となった。2000年以降、地球惑星科学専攻地球物理学分野において博士(理学)の学位を授与された者の数は、一年間あたり10名程度で推移している。

| 明治42(1909)年 | 上賀茂地学観測所を開設(日本震災予防調査会より移管) |

| 大正15(1926)年 | 下鴨気象学特別研究所を開設(塚本奨学資金による)地球物理学研究所を開設(大分県および別府町の援助による) |

| 昭和 3(1928)年 | 阿蘇火山研究所を開設(熊本県の援助による) |

| 昭和 5(1930)年 | 阿武山地震観測所を開設(原奨学資金による) |

| 昭和 9(1934)年 | 地球物理学研究所に附属飯田観測所を開設(東京電灯株式会社の寄附による) |

| 昭和12(1937)年 | 地球物理学研究所と阿蘇火山研究所を統合して、火山温泉研究所を設置 |

| 昭和34(1959)年 | 火山温泉研究所を分離して、地球物理学研究施設と火山研究施設を設置 |

| 昭和45(1970)年 | 逢坂山地殻変動観測所を設置 |

| 昭和47(1972)年 | 徳島地震観測所を設置 |

| 昭和48(1973)年 | 地震予知観測地域センターを設置 |

| 昭和52(1977)年 | 地磁気世界資料解析センターを設置 琵琶湖古環境実験施設を設置(10年時限) |

| 昭和56(1981)年 | 下鴨気象学特別研究所を廃止し、気候変動実験施設を設置(10年時限) |

| 昭和62(1987)年 | 琵琶湖古環境実験施設を廃止 |

| 平成 2(1990)年 | 上賀茂地学観測所、阿武山地震観測所、逢坂山地殻変動観測所、徳島地震観測所、地震予知観測地域センターを廃止 |

| 平成 3(1991)年 | 気候変動実験施設を廃止 |

| 平成14(2002)年 | 地球物理学教室工作室閉室 |

| 平成23(2011)年 | 地球惑星科学専攻図書室開設(地球物理学教室図書室、地質学鉱物学教室図書室統合) |

| 表2 | |

| 地球物理学科/関連施設 | 国際組織 |

| 地殻物理学講座 | 国際測地学協会(IAG) |

| 海洋物理学講座 | 国際海洋科学協会(IAPSO) |

| 気象学講座 | 国際気象学および大気物理学協会(IAMAP) |

| 応用地球物理学講座 | 人と固体地球とのインターフェイス |

| 地球電磁気学講座 | 国際地球磁気学および超高層大気物理学協会(IAGA) |

| 地震学講座 | 国際地震学および地球内部物理学協会(IASPEI) |

| 物理気候学講座 | 人と流気体地球とのインターフェイス |

| 地球物理学研究施設 | 国際水文科学協会(IAHS) |

| 火山研究施設 | 国際火山学および地球内部化学協会(IAVCEI) |

| 表3 | |

地球惑星科学専攻のうち、おもに地球物理学に関する分科としては、測地学および地殻変動論、地震学および地球内部物理学、火山物理学、地殻物理学および活構造論、海洋物理学、陸水物理学、大気科学、太陽惑星系電磁気学、地球内部電磁気学、地球熱学、および、環境地圏科学の11分科がおかれており、理学研究科、防災研究所、および、生存圏研究所の教員が研究指導にあたっている。

地球惑星科学の面白さを理学部の1・2回生に伝える試みとして、平成22(2008)年に地球惑星科学オープンラボを開始し,平成22(2010)年にウェゲナー祭と名付けて,今日まで開催している。また、平成26(2014)年より、日本地球惑星科学連合大会(JpGU)において、京都大学での地球惑星科学研究を発信するブース展示を始めている。これらのアウトリーチ活動を通じて、地球物理学分野のすそ野の拡大にも取り組んでいる。

沿革(講座)

地殻物理学講座(上賀茂地学観測所を含む)

本講座は、大正 7(1918)年 6月に、岡崎奨学資金をもとにして制定された。本講座では、その開設当初から、地球物理学の研究における観測の重要性が強調され、すでに設置されていた本学最古の観測施設である上賀茂地学観測所において、地震、地球潮汐および気象を観測することから、研究が開始された。

研究の進展につれて、大正15(1926)年10月には別府に地球物理学研究所を開設して別府温泉地域に群発する小地震をはじめとする地震の観測研究を開始し、昭和 3(1928)年 3月には阿蘇に火山研究所を開設して火山の地球物理学的研究に着手し、さらに、昭和 5(1930)年10月には高槻に阿武山地震観測所を開設して地震の観測研究にとりかかると同時に、各種の観測計器の研究製作にとりかかった。

本講座の研究活動は、便宜上、つぎの 2つの期間に大別することができる。研究活動の第 1期は、講座開設から1950年代までの約40年間であり、その間になされたおもな研究は、地球および地殻の構造と剛性、地球潮汐、地震の発震機構、深発地震、火山性微動、地震に伴う地殻の異常変動、および、地震計の開発などであり、それぞれ、顕著な学術的な成果が収められている。

研究活動の第 2期は、国際地球観測年(1957~1958年)から今日までの30有余年間であり、その間になされたおもな研究は、地球潮汐、地球潮汐解析法、地殻変動、地殻応力、重力の空間的分布ならびに時間的変化、国際ならびに国内重力結合、等重力測定、重力異常、重力測定による地下構造の推定、精密ジオイド、地球の自由振動、測地測量、地球回転、宇宙技術による精密測位、レーザー干渉法による地球計測、サイスモ・テクトニクス、地震予知法、および、観測/測定計測機器の開発などであり、それぞれの分野において、数々の成果を挙げている。

本講座が遂行した、あるいは、中心となって実行した国際協力としては、昭和40(1965)年から平成 5(1993)年まで ペルーおよびチリ両国で実施した「地震に伴う地殻変動の国際共同観測」、昭和54(1979)年から昭和57(1982)年まで 14ヵ国で実施した「環太平洋地域における国際重力結合 」、昭和60(1985)年から昭和61(1986)年まで中華人民共和国で実施した「日中国際重力結合」などがある。また、本講座の教官は、国際測地学協会(IAG)の役員、 IAG に設置されている委員会の委員、IAG に設置されている特別研究班の座長およびメンバー、および、国際重力測定中央局の理事などとして、学術的にも、また、管理運営的にも、貢献している。

なお、上賀茂地学観測所は、京都大学から約 4kmの至近距離にありながら周辺の開発が制限されている地域にあるために、都市騒音などによる環境雑音がきわめて小さく、地球物理学の精密観測のための教育実習の場として最適である。ここでは、現在、傾斜計による地殻変動の連続観測、および、短周期速度型地震計による微小地震の観測が行なわれており、得られたデータは専用回線で本学防災研究所地震予知研究センターへ伝送されている。上賀茂地学観測所は、開設以来、本講座の附属施設として、固体地球物理学の教育実習の場に供されていたが、平成 2(1990)年 6月に地震学講座が増設されたのと時を同じくして、官制上は廃止された。

本講座は、研究活動の第 1期においては、固体地球物理学における諸問題を広く対象として研究をすすめていたが、第 2期になると、地球物理学科に応用地球物理学講座や地震学講座が増設されたこともあって、広義の測地学の諸分野を対象としてジオダイナミクスに係わる諸問題の研究を進展させている。

なお、平成 6年 3月末現在、本講座には、教授中川一郎、教授田中豊、助教授竹本修三のほか、助手 2名が配されている。

海洋物理学講座

本講座は、地球物理学第 2講座として、大正10(1921)年 4月に開設されたわが国最初の海洋物理学に関する講座で、初代担任者は野満隆治である。講座開設から第 2次世界大戦終結までの時期には、海流と海面変動の研究に主力が注がれた。昭和元(1926)年から終戦時まで、近藤財団の寄付によって、和歌山県大崎港に験潮所が設けられ、高潮や陸棚セイシの研究で優れた成果をあげた。また、塩淡地下水境界面や揚水井戸の理論、洪水などの陸水学に関する問題にも重要な成果をあげた。

昭和22(1947)年に速水頌一郎が、昭和41(1966)年に国司秀明がこの講座を担任し、海洋・大気間の境界過程や沿岸海洋学の発展に主力を注いだ。風波の発達機構(国司・今里)、海塩粒子の生成過程と海面蒸発過程(鳥羽)に関する研究が行われ、優れた成果をあげた。昭和35(1960)年には本学防災研究所の協力を得て、和歌山県田辺湾にわが国最初の海洋観測塔を設置して、自動連続観測を開始し、国司らは沿岸海域の海況が不連続的に変化する急潮現象が発生することを見出し、黒潮変動との関連を追及し、沿岸境界過程の研究に新しい局面を開いた。吉岡・西はフェリーボートの定期航路を利用した海面水温・塩分の自動連続観測システムを開発し、沿岸性海洋前線の形成から消滅に至る過程を明らかにすることに初めて成功した。これと平行して、秋友らは数値モデルを完成して、この前線の物理機構を解明した。今里と淡路は、振動流である潮流によって狭い海峡を挟んだ2つの海盆間で海水交換が生じる機構を、オイラー・ラグランジュの手法を導入して明らかにしたが、これも沿岸性海洋前線の物理機構の解明と並んで特筆すべき成果である。また、速水は北太平洋高気圧の消長と黒潮の変動との関連に関する重要な知見を得る一方で、地盤沈下、洪水流、流出解析など陸水物理学に関する研究も行った。国司らのびわ湖の湖流、今里のびわ湖のセイシの研究なども行われた。

平成元(1989)年、今里哲久がこの講座を担任してからは、全球海洋における水塊形成と物質輸送過程の解明を目指した研究に主力が注がれているが、オイラー・ラグランジュの手法を最大限に活用しているところに特色があり、水塊の形成と移動過程の研究などに新境地を開きつつある。今里・藤尾は、診断モデルに改良を加えて、観測データ解析に基礎を置いた研究を展開し、深層水の移動と交換過程に新たな知見を得た。この研究は、淡路らのインドネシア多島海を通るスルーフローの水質構成の季節変化の研究や、秋友らの3大洋の水塊構成と南極周極流の構造との関連を追及する研究へと発展し、成果を挙げつつある。一方、淡路らは黒潮流軸の変動が陸棚域に渦流を誘起し、そのことによって沿岸系水と黒潮系水との組織的な交換が生じることを見出し、この渦流発生機構と交換過程を解明し、優れた成果を挙げた。また、秋友らは水塊形成に果たす対流現象の役割に注目し、新しい対流モデルを提出し、深い対流の熱・物質輸送に果たす役割を明らかにしつつある。一方、今里らは人工衛星データを利用した熱フラックスの変動を評価する研究を行い、根田は新たなアルゴリズムを提案した。潮流による海水交換の研究も引続いて行われている。

気象学講座

本講座は地球物理学第 3講座として大正11(1922)年 6月に開設され、当初は助教授長谷川万吉、次いで教授滑川忠夫が担当した。昭和前半の約40年間における本講座の主たる研究活動の内容としては、内部重力波に伴う微気圧変動、台風の構造と強風の分布、接地気層内の乱流運動、等に関するものが特筆される。

昭和40(1965)年に教授山元龍三郎が講座担任となって以降、従来の研究テーマの継続発展に加えて、いくつかの新しい研究分野の開拓が見られた。助教授浅井冨雄は理論的数値実験的研究により、シアー流中の積雲対流の解明に大きな成果を示した。また、光田寧の開発した超音波風速計により、熱や運動量フラックスの直接測定等、境界層の観測的研究が飛躍的に進展した。これらの研究は、当時の国際気象界の中心のひとつであった地球大気開発計画(GARP)の一環として、昭和50(1975)年に南西諸島域で行なわれた気団変質観測実験計画 (AMTEX)において、中心的指導的立場を占めるものであった。

GARPをひとつの契機として、気象学の国際化が活発となると同時に、昭和50 年代に入ってからの本講座における研究対象も、グローバルデータを活用した地球規模現象へと発展した。教授山元龍三郎は、新しい気候学の開拓を目標として、北半球対流圏および下部成層圏の大規模循環の季節変化・年々変動の研究に着手した。この成果は、後の気候変動実験施設および物理気候学講座開設の重要な礎を築くものであった。

一方、これと並行して中層大気(成層圏中間圏)の大気大循環および波動力学に関する新しい展開が助教授廣田勇により始められた。まず、英国オックスフォード大学大気物理学教室と強い連携を結び、1970年代に開発された実験用気象衛星ニンバス搭載の赤外分光観測資料を活用し、成層圏プラネタリー波動の伝播特性やその季節変動の解明などを行った。次いで、タイロス衛星観測を用い、南北両半球成層圏循環の比較解析、ラプラスの潮汐論を背景とした自由振動 (ノーマルモードロスビー波)の統計解析等が行なわれた。赤道域中層大気に関しては、気象ロケットデータの統計解析により、高度80km付近の東西風半年周期振動と高速ケルビン波の発見、人工衛星観測によるオゾンデータを用いたそれらの再検証、等々の成果が相ついだ。

昭和58年(1983)年には教授廣田勇が本講座担任となり、同時代(1982-86)に展開された中層大気国際共同観測計画(MAP)においても、本講座の研究はその中心的役割りを果たした。MAPの重要課題のひとつであった中層大気重力波に関しては、気象ロケット観測網の十数年にわたるデータセットの活用により、慣性内部重力波の構造や緯度季節分布等の諸特性が世界で最初に解明された。重力波の研究は、その後も、京都大学超高層電波研究センターのMUレーダの共同利用により更に発展を続けている。

MAP はまた、本講座における大学院教育にも強い効果を及ぼし、昭和50年代後半以降、中層大気関連テーマでの博士学位取得者は10名に及んでいる。このような大規模大気力学の観測的研究成果を背景に、昭和60年代以降は、波動ー平均流相互作用をはじめとする非線型問題の理論的数値実験的研究が助教授余田成男を中心に活発に展開されている。

地球電磁気学講座

京都大学における地球電磁気学の研究は、応用地球物理学、気象学、海洋物理学各講座の教授を歴任した長谷川万吉の指導によって進められた。阿蘇山および島原眉山の火山帯磁の研究、第 2回極年(1932-33)期間の世界各地のデータを用いた静穏日地磁気日変化の研究、赤道電離層電気伝導度の研究、宇宙線日変化の研究などが特筆される。昭和22(1947)年に日本地球電磁気学会(現在の地球電磁気・地球惑星圏学会)が創設されたが、長谷川は昭和36(1961)年まで7期にわたって会長をつとめた。

昭和32(1957)年本講座が開設され、初代教授田村雄一は空中電気、特に雷雲の帯電や雷放電の研究を行った。この年は、国際地球観測年(IGY)の開始にあたり、人工衛星第1号(スプートニク1号)が打ち上げられて、スペースフィジクスが実質的に始まった年でもあった。以後、地球電磁気学の研究対象領域は磁気圏、惑星間空間、さらには惑星大気へと急速に拡大し、磁気圏物理学、惑星間空間物理学、太陽惑星系物理学等の新しい学問分野が誕生していく。

昭和43(1968)年に講座担任になった教授前田坦は、超高層電離大気の研究に力を注いだ。地磁気日変化の研究を発展させて電離層ダイナモの機構を考察し、電離層E領域の電場と風の分布を推定して、新しい大気振動理論を生むきっかけを作った。また、超高層核爆発に伴う地磁気変化を検出し、太陽面爆発現象と地磁気擾乱の関係についての研究も行った。前田は、日本のデータ処理体制の整備にも力を注ぎ、当理学部には、附属地磁気世界資料解析センターを発足させた。助教授小川俊雄は、空中電気学を進めて大気の電気伝導度を測り、ボール型アンテナによって都市での極超低周波(ELF)電波測定を可能にし、シューマン共振現象を研究した。また、日本や南極でロケット・気球による大気電場測定を行った。

昭和60(1985)年には、米国航空宇宙局(NASA)から杉浦正久を当理学部最初の外国籍教授として講座担任者に迎えた。杉浦は、主任研究者として責任を負っていたダイナミクスエクスプローラー衛星の磁場観測データの解析を指導した。極域沿磁力線電流領域の磁場・電場の相関と電離層電気伝導度の関係、沿磁力線電流やプラズマ対流の惑星間空間磁場依存性、衛星高度での地磁気脈動の研究などで新しい知見を得た。昭和61(1986)年から平成 3(1991)年まで在籍した助教授寺沢敏夫は、大振幅磁気流体波による統計的粒子加速、大振幅磁気流体波の崩壊不安定性と太陽風の加熱と加速、ハレー彗星のシースの温度構造の解析、回転磁気雲の角運動量輸送などの研究で成果を挙げた。

平成元(1989)年からは、荒木徹が講座を担任し太陽風動圧変化に対する磁気圏の応答の研究を行っている。平成 5(1993)年に着任した助教授町田忍は、日本の磁気圏観測衛星 EXOS-D および GEOTAIL の荷電粒子データを解析し、計算機シミュレーションと合わせて磁気圏プラズマ加速の研究を行っている。また、平成10(1998)年に打ち上げる予定の火星探査衛星 PLANET-B に搭載されるプラズマ電子計測器の実験責任者として観測準備を進めている。

地震学講座

本講座は、平成 2(1990)年 6月、地震学の研究教育を目的として設置された。この分野は、地震予知観測地域センターなど附属施設で行われていたが、防災研究所地震予知研究センターの設置で施設が防災研究所に移されるにともない、本講座が設置された。設置以来担任者は教授尾池和夫である。

地震学は、固体地球とそこに起こる現象を研究の対象とする。固体地球内部ではリソスフェアの水平移動により非静水圧の応力場が生じて地震を起こす。この地震発生の物理過程を解明することが、地震発生にともなうさまざまの自然現象の研究とあわせて本講座の研究課題の一つである。東アジアに広く分布する内陸活断層性の浅い地震の解析をもとに応力場の性質を把握し、朝鮮半島での活断層の存在を初めて明らかにした。地震にともなう電磁放射現象の観測により浅い中規模以上の内陸地震の起こる数日前から空電ノイズが増加することを発見し、その発生機構を調べる研究も継続している。久家慶子助手を中心とする深い地震の発生過程の研究では、多くの多重震源を発見し、リソスフェアの沈み込みの仕組みの研究を進めた。

固体地球内部の力学的構造とその形成過程を解明することがもう一つの本講座の研究課題である。地球深部の構造と運動およびその形成過程が現在の課題であり、中西一郎助教授を中心に世界の広周波数帯域地震計網のデータを解析し、マントル内の速度不連続、マントルと中心核の境界の構造、さらに液体-固体核の境界の詳細を明らかにしつつある。

物理気候学講座

本講座は、気候システムの形成・維持とその変動の物理的機構を解明するための研究と教育を課題として、平成 3(1991)年 4月に開設された。その際、同年 3月末日に廃止となった理学部附属気候変動実験施設の建物と設備(旧地球物理学教室所属気象学特別研究所から引き継いだもの)を地球物理学教室北花山分室として本講座が使用することとなった。同時に岩嶋樹也が講座助教授に、また平成 5年 5月に木田秀次が講座担当教授に赴任した。平成 6年 2月には動物学教室・植物学教室等の建物更新に伴う新築の理学部 2号館へ、観測関連の施設・設備を北花山に残して本講座の大部分は移転した。

本講座の研究対象である気候は、大気圏のみならず海・陸水・雪氷らの水圏、さらには地圏や生物圏をも要素として含む複合現象である。それら様々な物理過程の相互作用は複雑ながらもシステムとして系統的である。そうした非線型性を本質とする気候の基本的過程を究明し、地球規模および局地規模における気候の維持や変動のメカニズムを数値実験を通じて解明すること、および気候の変動の実態を総合的な解析によって明らかにすることを当面の課題として研究する。

沿革(施設・センター)

- 地球物理学研究施設|火山研究施設|地磁気世界資料解析センター|琵琶湖古環境実験施設|阿武山地震観測所

逢坂山地殻変動観測所|徳島地震観測所|地震予知観測地域センター|気象学特別研究所・気候変動実験施設

地球物理学研究施設

昭和30年代後半から40年代前半にかけての高度成長を機に、全国各地の温泉地で、温泉開発が進行した。別府温泉においても、その全域にわたって温泉井戸の掘削がすすみ、その数は3,000本を超えるまでになった。これにより、地下温泉水の化学組成・温度・圧力などに関する資料が飛躍的に増加・充実し、例えば、地熱温泉現象を維持している食塩型熱水、および、それより分離した蒸気によって浸透水が加熱されて生じた蒸気型熱水が見いだされた。これらの成果に立脚して、地下温泉水の流動や循環に関する研究が格段に進展した。

こうした研究の進展に伴い、地下熱水の存在環境の解明が重要な研究課題となり、また、研究の国際化も必要となった。そのために、昭和 62(1987)年 4 月には、10年の時限つきで、熱水環境研究部門と地熱形態研究部門(外国人客員研究部門)が増設され、従来の火山・温泉研究部門とあわせて、3 研究部門の研究体制となった。

火山・温泉研究部門では、従来からの研究を継続・発展させて、温泉水や火山ガスなど地熱流体の特性・流動・循環に関する流体力学的、水文学的ならびに地球化学的な研究が行なわれている。例えば、地熱流体の数値実験的研究により、ポテンシャル流と熱対流との兼ねあいによって、さまざまな流動系と温度分布が形成されることが初めて示された。そのほか、トリチウムおよび安定同位体を用いた地熱流体の起源や水文循環に関する研究、地熱温泉現象のモデリングなどが行なわれ、別府地域における降水の平均滞留時間や深部熱水の特性が推定された。また、別府地熱系の地熱流体は天水起源であり、九重地熱域の地熱流体にはマグマ起源の水が寄与しているという結果が得られた。

熱水環境研究部門では、地熱流体が貯留されている地下の環境の特性とその形成過程に関する地球物理学的、地質学的ならびに岩石学的な研究が行なわれている。これらに関する基礎データ収集の一環として、別府地域で反射法地震探査や重力測定が実施され、別府-島原地溝の東端部における複雑な地下構造が明らかにされた。なかでも、中央構造線で区分される外帯の三波川帯基盤が、内帯の領家帯基盤の下にまで延びているという層序関係が確認されたことは、特筆すべき成果である。そのほか、本施設の構内に掘削された深さ300mの実験井から採取された岩石や水試料をもとに、地熱系の年代を推定する手法が考察され、別府地熱系は若くとも10万年のオーダーと見積もられた。

地熱形態研究部門では、外国から招聘した地熱関係の研究者と前 2研究部門の研究者が、別府地域をおもな研究フィールドとして、地熱に関するさまざまなテーマの共同研究を行なった。平成 6(1994)年 3月までに、ニュージーランド・フランス共和国・アメリカ合衆国・イタリア共和国・ドイツ連邦共和国からの研究者が、延べ10名(実員は 9名)滞在した。前述の研究成果のいくつかには、これらの共同研究が貢献している。

得られた研究成果は、国内外の学会で口頭発表されるとともに、学術雑誌に公表されている。また、それらの論文の別刷りを合冊した「京都大学理学部附属地球物理学研究施設報告」は、平成 4(1992)年に第16報告が発行された。

一連の地下構造探査の結果によると、別府地域はきわめて活発な造構運動の場であることが示されている。その運動を定量的に解明し、火山・地熱・温泉という熱現象との関係を調べることが将来の重要な研究課題である。そのために、平成 4(1992)年から、別府地域を対象とした微小地震観測網とデータ処理システムの整備が行なわれつつある。

なお、本施設の敷地は、開設以来、別府市からの無償借地であったが、諸般の事情により、昭和 55(1980)年に 18,092m2 が買収され、残りの部分は別府市に返還されて、現在の敷地面積 21,410m2 となった。

平成 6年 3月末現在、本施設には、教授由佐悠紀、助教授北岡豪一・竹村恵二・福田洋一のほか、助手 1名および技官 2名が配されている。また、併任教官として、教授中川一郎(施設長)のほか、教授 2名および助教授 4名が研究協力を行なっている。

火山研究施設

本施設は、火山地域における地球物理的な現象を観測・解析し、火山活動の物理的機構や噴火機構と噴火予知の研究および教育を目的として、昭和 3(1928)年に国費および熊本県の援助によって設立され、以来 60 有余年の歳月を経過している。まず、火山爆発機構の地球物理学的研究をめざして地震計が設置され、ついで、1932~1933年の第 2回極年には、地磁気雑音が少ない地理的条件を考えて、地磁気観測が付加された。

本施設の研究・観測活動の拠点である本館は、阿蘇火山中岳火口の西方約 7kmにある小丘(標高 568m)の上に建設された鉄筋コンクリート造り 6階建ての建物である。このなかに、地震観測機器、テレメーター受信機器、地球電磁気観測機器などの各種の地球物理的な観測機器や設備が設置されている。このほか、中岳火口周辺や阿蘇カルデラ周辺など中部九州地域に、研究内容に応じて、内牧支所、本堂観測所、真木観測所、中原観測室、南外輪観測室、鶴見岳観測室、朝地観測室、万年山観測室など観測施設19ヵ所が設置されている。

的確な火山噴火予知を推進することが国家的な要請となり、1974年から火山噴火予知計画が事業として実現されている。火山噴火予知は、本施設の設立当初からの主たる研究課題の 1つであったので、この計画に積極的に参加するとともに、観測体制の拡充および設備の近代化を図りつつある。

本施設が行なっているおもな研究内容は、火山性地震・火山性微動・地殻変動・地磁気・温度などの連続観測に基づいて火山の噴火機構を解明する研究、地震・電磁気の観測や重力・辺長・水準の各種測定などに基づいて火山体およびカルデラの構造と成因を論ずる研究などが挙げられる。

阿蘇火山の活動火口の周辺で発生する火山性地震は高周波地震であり、その震源は火口直下の深さ数kmの限られた領域内に分布し、深くなるとともに東側に寄る。火山活動が活発化すると、浅い低周波地震が頻発する。火山性微動は、噴火が近づくと発生回数が増大し、振幅も増大して連続的となり、スペクトルも変化する。阿蘇カルデラ周辺では、地震の震源は、カルデラ東北部から北部カルデラ壁に沿ってカルデラ西南部へとつながる帯状の地域に分布し、活動形態は群発的である。その発震機構は横ずれ成分を含む正断層型であり、主張力軸が水平かつ南北である。また、カルデラ西部の地震活動は、火山活動との関連で注目される。火山における地殻変動は、火山物質の移動や状態変化に関係しているために、この現象を観測・測定することにより、火山活動を予測することができる。地磁気変化の観測では、火山活動の消長に伴う火口浅部の熱の放散や地下のやや深部から多量の熱の供給による地磁気全磁力の変化が捕らえられた。火山活動の推移を知るための基礎的な研究として、火口近傍の地下における温度変化の連続観測が試みられ、深さ120mにおいて地中温度の大きい変化が観測され、火山活動との関係で注目される。

阿蘇カルデラ周辺で地震を観測することにより、地震波の伝播異常を検出し、カルデラ直下に地震波を減衰させる領域があることが見いだされた。この領域がマグマ領域であると結論するのは時期尚早であるが、カルデラの地下構造が徐々に明らかになりつつある。一方、地下の電気抵抗値が温度や圧力に依存する性質を利用して、阿蘇火山の構造を解明することも試みられている。また、火山周辺に多数の観測点を展開し、人工的に発生させた地震を観測して、能動的に火山の地下構造を把握することや、人工衛星を利用した測定手法を導入し、中部九州地域の広域テクトニクス変動を捕らえることも試みられつつある。

本施設では、特別の研究成果出版物は刊行していないが、研究成果は、国内外の多くの学術雑誌に公表されている。

平成 6年 3月末現在、本施設には、助教授須藤靖明のほか、助手 4名、技官 5名および事務職員 1名が配されている。また、併任教官として、教授中川一郎(施設長)のほか、教授 3名および助教授 3名が研究協力を行なっている。なお、平成 6年 4月16日には、教授小林芳正が着任する予定である。

地磁気世界資料解析センター

地球内部から太陽面までの広い空間を研究対象とする地球電磁気学・超高層物理学・太陽地球系物理学の分野では、世界的規模の観測とデータ交換が特に重要である。国際地球観測年(IGY:1957-58)事業を実施するにあたり、国際学術連合会議(ICSU)の IGY特別委員会は、データの流通利用を促進するため World Data Center(WDC)を設置することを提案し、その一つ WDC-C2 for Geomagnetism が京都大学に設置された。当初は、付属図書館で臨時事業費と理、工、教養各学部の関係教官の奉仕によって運営された。1975年、国際測地学地球物理学連合(IUGG)は、データの飛躍的増加に対応するため、各国政府に WDC 維持への協力を要請し、これを受けて日本のデータ処理体制の整備が文部省学術審議会、日本学術会議の関係委員会で議論された。その結果、昭和 52(1977)年に当センタ-が設立され、WDC-C2 for Geomagnetism, Kyoto の運営と理学部付属施設としての研究・教育活動を行なうことになった。当初の定員は助教授 1であったが、昭和54(1979)年に助手1 が、またその翌年に技官 1 が増員された。

初代センター長前田坦は、データ処理の電算化に努め、計算機によるカタログ編集やデータベース「GEOMAG」の構築を指揮した。1980年からは、強い国際的要請を受けて、太陽風エネルギーの磁気圏への流入の考察に重要なオーロラエレクトロジェット(AE)指数の算出を始めた。研究面では、1979年に打ち上げられた地磁気精密観測衛星 MAGSAT の資料解析を指導し、赤道電離層内の巨大電流渦の発見、極域沿磁力線電流構造や地磁気脈動のの解析などで成果を挙げた。また、磁気嵐急始部の構造が助教授荒木徹により詳しく解析された。

昭和56(1981)年に一戸時雄が、次いで昭和60(1985)年から杉浦正久がセンター長に就任した。杉浦は、磁気圏内環状電流強度を表す Dst指数の算出配布を開始し、また、計算機ネットワークの重要性を説き、1987年に、わが国で初めて米国の SPAN(Space Physics Analysis Network)と当センターが接続された。 AE、Dst両地磁気指数の算出に対して、当センターは5回にわたり国際学協会の感謝決議を受けている。

杉浦の退官(1988年)後、センター長は、山元龍三郎を経て平成2年(1990年) に、荒木徹に引き継がれた。この年から始まった太陽地球系エネルギー国際協同研究(STEP)のデータ処理解析班の中心として、当センターは、データベースと計算機ネットワークの構築に貢献した。また、近年特に日本の役割が強く要請されるようになった発展途上国やロシアに対する国際協力にも努力している。助教授家森俊彦は、地球磁気圏のインパルス応答やサブストームの研究で成果を挙げ、現在は、大量のディジタル地磁気データと人工衛星やレーダーのデータを用いて、太陽風-磁気圏-電離層結合系の研究を行っている。この他、当センターでは大規模計算機シュミレーションによる電離層3次元ダイナモと地球内部誘導電流の研究が行われている。また、地磁気観測およびネットワークや人工衛星経由のデータ伝送実験を行い、研究及びデータサービスに役立てている。

琵琶湖古環境実験施設

本施設は京都大学理学部に昭和52(1977)年 4月に設置され、昭和62(1987)年 3月までの10年間、おもに琵琶湖底深層掘削事業を中心とした研究事業が行なわれた。本施設には、教授堀江正治のほか、助手 1名および技官 1名が配され、施設長は教授国司秀明(併任)であった。本施設の本館建物は、琵琶湖に面した滋賀県高島郡高島町永田に建築された。

本施設の設立経緯の概略は、つぎのとおりである。昭和46(1971)年に、堀江教授を中心として試みられた琵琶湖の200mボーリングは、琵琶湖の古陸水学的な研究にはもとより、海洋と比較して堆積速度が速いために、地磁気の反転や気候変動などの汎世界的な現象の解明に画期的な成果をもたらした。琵琶湖におけるこの深層掘削を全国的な視野から支援するために、1974年には日本学術会議地球物理学研究連絡委員会に琵琶湖深層掘削事業計画小委員会が付置された。また、国際水文科学協会(IAHS)では、世界の古代型湖底深層掘削試料の分析結果から、地球の古環境の研究、さらには、未来の地球環境の予測を図ろうとする計画が検討され、そのための国際委員会が設置され、その委員長に堀江教授が指名された。1975~1976年には、野洲川河口の三角州上で945mに達するボーリングが行なわれ、過去 100万年に及ぶ琵琶湖の変遷がかなり明らかにされた。そのなかで、琵琶湖を対象にした深層掘削事業の機運が高まってきた。

琵琶湖の湖底から汎世界的な気候変動や地磁気変化の長期間にわたる記録を得るためには、掘削事業にとりかかる前に、条件に最も適した地点を選定するための調査が行なわれた。1978年には、人工地震によって得られる弾性波の解析研究が、琵琶湖北湖を東西に横断する測線で実施され、堆積層の厚さは最も厚い西岸近くでも 800m程度であることが判明した。 ついで、1979~1980年には、全長200余kmに及ぶエアガン・マルチチャンネル反射法地震探査が北湖で実施され、北湖の基盤構造、堆積層の構造と層厚、ガス含有層の分布などに関する資料が蓄積された。これらの資料を検討した結果、沖の島と北小松との中間である東経 136度00分49.5秒、北緯35度13分06.6秒の地点が掘削地点として選定された。掘削に用いられた掘削塔は、1982年春に水深67.5m 地点に設置された。掘削は1983年 5月まで継続され、琵琶湖湖底下基盤岩(丹波帯中・古生層)へ達する 1422.5mの地下堆積物が採取された。また、この掘削孔を利用して、電気検層・音波検層・地殻熱流量などの測定が実施された。

採取されたコアについては、古地磁気、堆積物物性、火山灰、放射年代、無機化学、有機化学、花粉、珪藻などの分析が、多くの共同研究者の協力により、系統的に実施された。この堆積物をもとにして現在から 250万年前までの琵琶湖の発達史と中緯度地帯における気候変動などの様相が明らかにされ、国際的にも古代型湖堆積物を用いた第四紀気候変動の研究に大きく貢献することになった。

得られた成果は、学会誌はもとより、Paleolimnology of Lake Biwa and the Japanese Pleistocene(Vols. 1~11)および IPPCCE Newsletter(Nos. 1~ 7)に報告されるとともに、Lake Biwa、琵琶湖底深層1400mに秘められた変遷の歴史、History of Lake Biwa, Die Geschichte des Biwa Sees in Japan などの図書として、日本語、英語、独語、露語で出版された。

本施設は、昭和62(1987)年 3月に、湖底までの琵琶湖底深層掘削事業を完成して廃止された。この事業で採取された試料は、多くの分析に供せられたあと、現在は地球物理学研究施設に保管されている。

阿武山地震観測所

昭和 5(1930)年10月、高槻市奈佐原に地震観測所を設置し、地球物理学教室の実験室及び研究室の一部を移した。昭和29(1954)年 3月に教授定員を持つ教育実習施設となり、平成 2(1990)年 6月、防災研究所附属地震予知研究センターが設立されるにあたって、防災研究所に移されることとなった。

当所は地震予知研究の他に国際的地震観測所の1つとして広帯域・高精度の地震観測を継続し大地震発生過程の研究や地球内部構造の研究を推進した。また、”Seismological Bulletin of Abuyama, Kyoto University”(地震観測報告)を年 2回出版し、内外の研究機関に配布している。

逢坂山地殻変動観測所

昭和45(1970)年 4月、地震予知計画の一環として設立された。平成 2(1990) 年 6月に防災研究所に移された。

旧東海道線逢坂山随道は全長670m、幅 4mと十分な奥行きと広さをもっており、高感度で長期間の安定な地殻変動連続観測には最適な観測坑道である。昭和46(1971)年には分枝坑道を掘削し、伸縮計 3成分を設置した。この他、水平振子型傾斜計、水管傾斜計による基本的観測と合わせて、地下水位計、長周期地震計、ひずみ地震計などによる総合的な観測を継続し、広域的な地殻活動の観測研究に重要な資料を提供している。

徳島地震観測所

昭和47(1972)年 5月に地震予知計画の一環として設置されたが、平成 2(1990)年 6月に防災研究所に移された。

本観測所は徳島を中心に 4ヶ所の高感度地震観測点をもち、四国東部の地震活動、なかでも、中央構造線及び南海トラフに関連する詳細な地震活動の観測研究を行ってきた。さらに、南海トラフ沿いの巨大地震や長大な中央構造線に関連する西南日本外帯の地学的特徴を解明するため、紀伊半島から日向灘に至る微小地震観測網の中枢的役割をはたした。

地震予知観測地域センター

昭和48(1973)年 4月地震予知計画の一環として設置されたが、昭和54(1979) 年 4月に観測所群の中心として機能できる研究組織をつくるため拡充改組が行われ、阿武山地震観測所の定員の大部分がこのセンターに移された。また、平成 2(1990)年 6月には関連する施設とともに防災研究所に移った。当センターは近畿地方中・北部に12個のテレメータ観測点を配置し、地震活動を即時的に把握するとともに、多量のデータを用い大地震の発生過程を探るための様々なシミュレーションを行った。地殻変動の連続観測を行い、地震活動と関連させながら総合的な予知情報の抽出に努めた。機動的に移動しながら、多項目の観測を行う総合移動観測班を組織し、地震予知に有用な情報の収集を行った。一方、地下深部の現象把握のため、岩石鉱物の高温高圧下での実験を推進した。六法押しプレスを用いると 4万気圧の高圧下での変形破壊実験が可能になり、地震の発生機構に関する新しい知見が得られている。

気象学特別研究所・気候変動実験施設

気象学特別研究所は、大正15年 3月に気象学講座の附属施設として、左京区賀茂今井町(下鴨・府立植物園北西隅)に塚本奨学金によって設立され、植物の環境としての微細気象や大気境界層の研究に大きな成果を残した(脚注1)。岡本道雄総長の提案で、本研究所は、花山天文台敷地内へ移転するため、天文台の観測環境保持・宿舎更新等との関係から天文台宿舎・旧太陽館・旧観測室・工作室を壊し、その跡に合同庁舎( 1階を本研究所、 2階を天文台が使用)と観測露場を整備し、昭和55年 3月に下鴨から移転した。昭和56年 4月には本研究所を基に理学部附属気候変動実験施設が新設された。

気候変動実験施設は、10年の時限付きで新設され山元龍三郎教授・岩嶋樹也助教授および森二朗技官の陣容で発足した。主な研究課題は、地球規模の気候変動の実態把握と解析的研究、気候変動のメカニスティックモデルの開発とそれによる数値実験的研究に大別される。

第 1の課題では、観測デ-タの少ない海洋や熱帯域の状況を合理的に推定する解析方法が開発された。研究成果は学術雑誌に公表され、また「気候変動実験施設成果集」として集大成された。要約すると、(1) 地球規模の地上気温永年変動の実態把握、半球平均海上気温の永年変動の実態把握、地球規模の海面水温の永年変動の実態把握、(2) 気候ノイズに関する研究、(3) 気候ジャンプに関しては、世界各地のいろいろな気候要素にも見いだされること、そしてそれらの関連性を指摘した。(4) 熱帯大気循環の実態把握については、エル・ニ-ニョ現象における南北循環の役割を示した。

第 2の課題は、大気大循環の変動の非線形特性に関する時間-空間スペクトルモデルによる数値実験である。気候要因の大きさが同じであっても、複数の気候状態が出現する可能性を示し、気候ジャンプのような変化が発生しうることを明らかにした。その他、国際学術連合会議等の世界気候研究計画の中で我国が実施した昭和62年度~平成 2年度の「気候変動国際協同研究計画(WCRP)」推進に際して中心的な役割を果たした。

平成 3年 3月末に時限が到来し、本施設を基に物理気候学講座が地球物理学教室に新設され、合同庁舎 1階および露場は地球物理学教室の分室になった。

(脚注1)気象学特別研究所の設置経緯については、川口 (2021)に詳しく記されている。

・川口 朋子(2021)「京大と大典記念京都植物園-理学部付属気象学特別研究所の設置をめぐって-」、京都大学大学文書館だより、v.41、p.4-5 [PDFファイル].